アーケードゲーム『沙羅曼蛇』は、1986年にコナミより稼働開始された縦横両スクロール型のシューティングゲームです。開発にはコナミの内製チームが携わり、前作『グラディウス』の成功を受けて制作されました。本作は、ステージごとにスクロール方向が縦と横に切り替わる独自の構成を持ち、二人同時プレイが可能である点が特徴です。また、パワーアップシステムは前作のゲージ選択式から、アイテム取得による即時反映型に変更され、スピーディーなゲーム展開が実現されています。

開発背景や技術的な挑戦

『沙羅曼蛇』は、コナミのGX400システム基板を使用して開発されました。これにより、256×224ピクセルの解像度で2048色のパレットを活用し、当時としては高水準のグラフィック表現が可能となりました。また、YM2151や007232などの音源チップを用いることで、ステレオサウンドやボイスの再生が実現され、臨場感あふれる音響が特徴となっています。さらに、奇数面が横スクロール、偶数面が縦スクロールというステージ構成は、プレイヤーに新鮮な体験を提供し、技術的にも大きな挑戦となりました。

プレイ体験

『沙羅曼蛇』のプレイ体験は、緊張感と達成感に満ちています。序盤からスピーディーに進行するステージでは、敵の攻撃や障害物を回避しながら進む必要があり、反射神経と判断力が試されます。特に印象的なのは、ステージ3の「プロミネンス」やステージ4の火山地帯で、迫りくる障害物や敵の攻撃がプレイヤーを追い詰めます。また、ボス戦では巨大な敵が多彩な攻撃を仕掛けてきますが、パターンを覚え、何度もリトライすることで攻略する楽しさがあります。

初期評価と現在の再評価

稼働当時、『沙羅曼蛇』はその革新的なゲームシステムと高品質なグラフィック、音響により高い評価を受けました。特に、縦横スクロールの切り替えや二人同時プレイは、他のシューティングゲームにはない魅力として注目されました。現在でも、レトロゲームファンの間で根強い人気を誇り、アーケードアーカイブスなどでの再配信を通じて、新たな世代のプレイヤーにも楽しまれています。

プレイヤーからのポジティブな評価はおおよそ75%に達しており、その理由としてまず挙げられるのは、ステージごとに横スクロールと縦スクロールが交互に切り替わるという構成です。この演出は当時のシューティングゲームとしては珍しく、ゲームプレイに大きな変化と緊張感をもたらしていました。プレイヤーは画面の進行方向が変化するたびに戦略を切り替える必要があり、飽きさせない工夫が随所に見られます。また、パワーアップの仕組みにおいても従来の方式から刷新され、特定の敵を倒すことで直接装備が強化される形式となりました。これにより、ゲージ選択式だった『グラディウス』よりも操作が直感的になり、テンポの良いプレイが可能となっています。さらに、当時としては高水準のグラフィックも多くの注目を集めました。特に細胞を思わせる有機的な背景や、炎に包まれたエリアの描写は記憶に残るものであり、ステレオ対応の重厚なサウンドとともに、プレイヤーを深く没入させる力がありました。

一方で、全体のおよそ25%のプレイヤーからは厳しい意見も寄せられています。とりわけ指摘が多かったのは、復活システムに関する部分です。プレイヤーはミスをした場合、その場で即復活するのですが、装備が失われた状態で敵の攻撃にさらされるため、再度のパワーアップが困難になります。この仕様により、特に初心者にとっては非常に厳しいゲーム進行となり、理不尽さを感じる場面が少なくありません。また、パワーアップアイテムの出現頻度や配置にも調整の余地があると指摘されています。必要なアイテムが出現しづらく、ミスをした際に立て直すチャンスが極端に限られてしまうため、継続的なプレイが難しくなるケースもあります。さらに、オプション装備であるマルチプルの操作性にも独特のクセがあり、使いこなすにはかなりの習熟が求められる点も、プレイヤーによっては評価を分けるポイントとなっています。こうした批判に対して、復活時の救済措置を設けることや、パワーアップアイテムの出現数を増やすといったバランス調整を求める声が挙がっています。ゲームの魅力は保ちつつも、もう少し間口を広げる工夫があれば、より多くのプレイヤーに受け入れられたであろうという見方もあります。

この作品は、特にアーケードゲームの黄金期における挑戦的な設計を体験したい人におすすめです。難易度の高さにやりがいを感じる方や、1980年代のアーケードカルチャーに興味がある方、また斬新なゲームシステムや演出を今なお新鮮に感じられる方にとっては、非常に魅力的な作品となっています。逆に、初心者やストレスの少ないゲーム体験を求めるプレイヤーにとっては、やや敷居が高いかもしれません。それでもなお、ゲーム史における重要な一作として、プレイする価値のある作品であることに疑いはありません。

他ジャンル・文化への影響

『沙羅曼蛇』は、その後のシューティングゲームに多大な影響を与えました。特に、縦横スクロールの切り替えや、アイテムによるパワーアップシステムは、多くの作品に取り入れられました。また、同作の世界観や音楽は、OVA作品やサウンドトラックとしても展開され、ゲーム文化の枠を超えて多方面に影響を与えました。

リメイクでの進化

もし現代に『沙羅曼蛇』がリメイクされるとすれば、グラフィックの高解像度化や、オンライン協力プレイの導入が期待されます。また、ステージ構成や敵のパターンを現代風にアレンジしつつ、オリジナルの魅力を損なわないバランスが求められるでしょう。さらに、ストーリーモードの追加や、キャラクターの掘り下げなど、より深いゲーム体験が可能になると考えられます。

まとめ

『沙羅曼蛇』は、1986年に登場したアーケードシューティングゲームの中でも、革新的なシステムと高い完成度を誇る作品です。縦横スクロールの切り替えや、二人同時プレイ、アイテムによるパワーアップなど、当時としては斬新な要素が盛り込まれており、多くのプレイヤーに衝撃を与えました。現在でもその魅力は色褪せることなく、多くのファンに愛され続けています。

攻略

プレイヤーは宇宙戦闘機「ビックバイパー」または「ロードブリティッシュ」を操作し、敵勢力であるバクテリアン軍と戦います。ゲームはステージごとに横スクロールと縦スクロールが交互に切り替わる形式となっていて、それぞれのステージで異なる戦略が必要です。アイテムを取ると即座にパワーアップが適用され、レーザーやミサイル、バリアなど多彩な武装を駆使して敵を撃破していきます。2人同時プレイが可能で、協力プレイでは仲間との連携が攻略の鍵になります。

ストーリー

本作のストーリーは、惑星ラティスがバクテリアン軍の侵略を受け、ラティスの王子であるロードブリティッシュが救援を求めるところから始まります。これに応じて、惑星グラディウスからビックバイパーが出撃し、ラティスを救うために戦いに挑むという展開です。この物語は、後のシリーズ作品『グラディウスII -GOFERの野望-』へと繋がっていきます。

なお、『沙羅曼蛇』の海外版は『Life Force』というタイトルでリリースされており、ステージの背景がより有機的なデザインに変更されるなど、演出面での違いが見られます。また、日本国内でも『Life Force』の名称でアレンジ版が稼働しており、パワーアップシステムが『グラディウス』方式に変更されるなどの差異があります。

ゲームシステム

『沙羅曼蛇』はアーケードシューティングとして、視覚的なインパクトと操作性を両立させたシステム設計が特徴です。プレイヤーは敵を倒して即座に効果が発動するアイテムを取得しながら、自機の性能を状況に応じて強化していきます。さらに横・縦スクロールの切り替えや、2人同時プレイ対応など、当時としては画期的な要素が多数組み込まれており、単なる撃ち合いだけではない戦術的な楽しさが詰まっています。

ゲーム画面

画面左上には、1Pの表示とスコアが配置されており、その下に自機のアイコンと残機数が青いフォントで表示されています。スコアはやや中央寄りの上部に「HI」というラベルとともにハイスコアがあり、その右側には「2P」の表示があります。

スクロール形式の切り替え

『沙羅曼蛇』は横スクロールと縦スクロールが交互に展開するゲームです。奇数ステージでは横方向、偶数ステージでは縦方向へスクロールし、それぞれのステージ構造に合った操作と攻略法が必要になります。これによってゲームプレイにメリハリが生まれ、飽きることなく楽しめます。

即時発動型パワーアップシステム

従来の『グラディウス』シリーズのゲージ制とは異なり、特定の敵を倒すことで得られるアイテムを取るとすぐにパワーアップが発動します。このためプレイヤーは状況に合わせた瞬時の判断が重要になり、スピーディな展開が楽しめます。

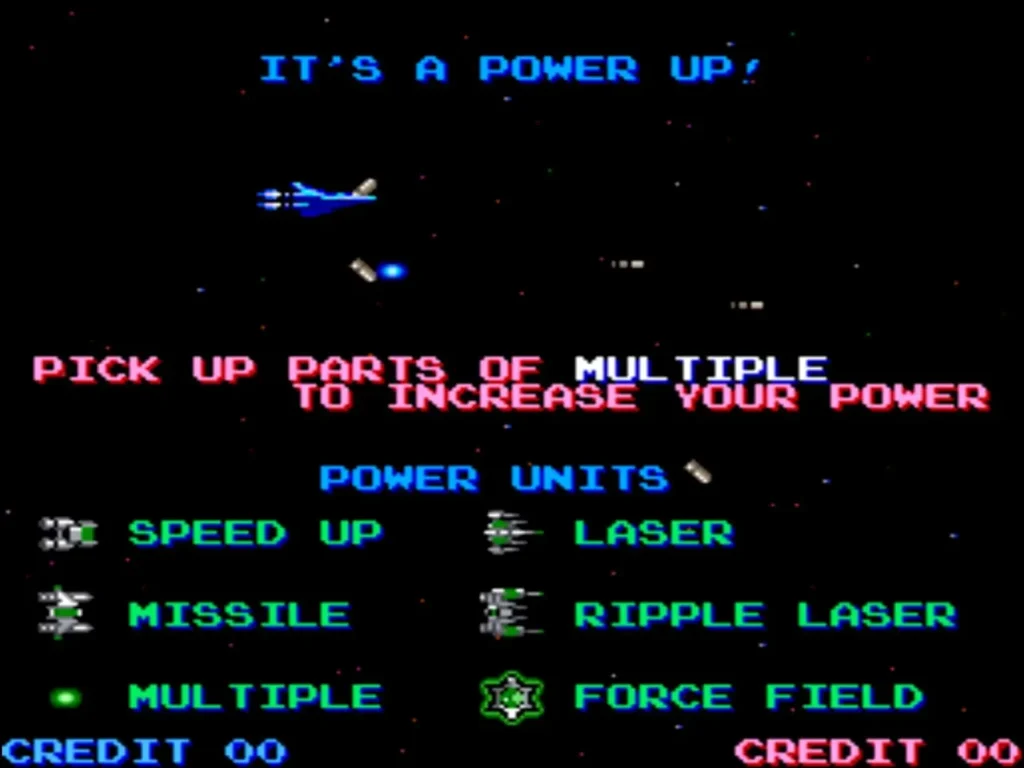

パワーアップアイテムの種類

ゲーム内のパワーアップアイテムには、スピードアップ(移動速度向上)、ミサイル(地形沿いに攻撃)、レーザー(直線的で高威力な攻撃)、リップルレーザー(広範囲に波状攻撃)、マルチプル(自機を追従する分身攻撃)、フォースフィールド(防御バリア)などがあります。ステージごとの敵や地形に合わせて最適なアイテムを選択することが攻略の鍵です。

スピードアップ

スピードアップは、自機の移動速度が段階的に増加し、最大で5段階まで速度を上げることが可能です。初期状態からアイテムを一つ取るごとに速度が上昇し、より敏捷な操作が可能になります。これにより、敵の攻撃を回避しやすくなったり、戦略的な位置取りがしやすくなるなど、ゲームプレイにおいて大きなアドバンテージを享受できます。しかし、速度が速すぎると操作が難しくなる場合もあるため、プレイヤーは現在のステージの状況や自身の操作スキルに応じて、適切な速度を選ぶ必要があります。スピードアップはステージ全体の難易度と直結するため、その取り扱いには慎重を期すべきです。

ミサイル

ミサイルは、横スクロールステージでは自機の上下方向に、縦スクロールステージでは左右方向に発射されます。ミサイルの特徴として、地形に接触すると地表を滑走し、壁や障害物を登る能力があります。さらに、特定のボスや強固な地形に撃ち込むことで、それらの障害物を消去することが可能です。ステージ4と6では、画面奥方向にもミサイルを投下する特性があり、これらは特定の地上物を破壊する効果があります。このような特殊な動作と攻撃範囲の広さから、ミサイルはゲームを進行する上で非常に役立つ武器です。

リップルレーザー

リップルレーザーは徐々に拡大するリング状のレーザーを前方に発射します。リップルレーザーの主な特徴は、その形状が円を描きながら広がることで、多数の敵に同時にダメージを与える能力がある点です。ただし、このレーザーは貫通力を持たず、接触した最初の障害物や敵に対してのみダメージを与えるため、位置取りとタイミングが重要になります。また、リップルレーザーは他のレーザータイプの武装と排他選択であり、同時には装備できません。このため、プレイヤーは状況に応じてリップルレーザーと他の武装のどちらを利用するか選択する必要があります。リップルレーザーは特に複数の小型敵が画面に散らばっているステージで効果を発揮し、一度に多くの敵を攻撃することが可能です。

レーザー

レーザーは、自機から強力な螺旋状のビームを発射する能力を持っています。このレーザーは非常に高い威力を誇り、画面上の敵を貫通する特性があります。敵機の列が密集している場合でも、一直線上の敵を一掃できるため、効率的にステージを進めることが可能です。レーザーはリップルレーザーと排他的であり、両方を同時に装備することはできません。プレイヤーはどちらのレーザーを使用するかを選択する必要があります。また、レーザーはショットボタンの連打により、より細かく連射することができ、その操作によって敵へのダメージを最大化できます。シリーズの他の作品と異なり、このレーザーは連射可能な点も大きな特徴です。

マルチプル

マルチプルは、自機と同じ攻撃を行う無敵の発光体で、自機を追従します。プレイヤーが取得することで、最大4つまで同時に装備可能です。これらは自機と同様のショットやミサイルを発射し、敵に対する攻撃力を大幅に強化します。マルチプルの特徴は、プレイヤーの動きをトレースし、フォーメーションを保持しながら同時に攻撃を行うことです。これにより、攻撃範囲が広がり、複数の敵や広範囲をカバーする敵へ効果的にダメージを与えることが可能になります。また、マルチプルは自機が破壊されるとアイテム化し、画面上を流れていきます。これを再び回収することで、マルチプルを再装備することができます。

フォースフィールド

フォースフィールドは自機周囲に保護バリアを形成し、敵の攻撃からプレイヤーを守ります。具体的には、フォースフィールドは最大3つまで装備可能で、ひとつでも装備することで前方からの攻撃を防ぐことができます。装備するごとにバリアのカバー範囲が広がり、前方、左右、そして後方まで保護することが可能です。また、フォースフィールドには独特の性質があり、最初に装備したバリアは敵の弾を完全に防ぎますが、その後に装備したバリアは敵弾を防ぐ効果がありません。これは、最初のバリアが破壊された後に新たに装備する場合、そのバリアが最初のバリアと同じ性能を持つためです。

2人同時プレイ機能

『沙羅曼蛇』はシリーズ初の2人同時プレイに対応しており、1Pが「ビックバイパー」、2Pが「ロードブリティッシュ」を操作します。両機体の性能に差はなく、プレイヤー同士が協力しながら敵を倒し、難関を突破していく楽しさを味わえます。

難易度

難易度は、多周回プレイになるとその難しさはさらに増します。最初の1周目は最低ランクとされ、比較的容易な難易度です。しかし、2周目からは敵の発射する弾数が増加します。この段階では撃ち返し弾はまだ登場しません。さらに、ステージ1の特定地帯で網を破壊しても、しばらくすると再び復活するため、連続して攻撃を避ける必要があります。また、ステージ3ではプロミネンスが連続して発生するため、回避が難しくなります。3周目に入ると、敵の撃ち返し弾が登場し始め、ザコ敵5匹に1発の割合で発射されます。この周からはステージ3のプロミネンスが速くなり、より一層の注意が必要です。4周目では撃ち返し弾の頻度がさらに増え、ザコ敵5匹に対して3発の弾が飛んできます。特にステージ4の流星エリアでは、フォースフィールドを装備していると流星が弾を撃ってくるという新たな脅威があります。5周目になると、撃破した敵全てが撃ち返し弾に変わります。ステージ1の細胞やステージ4の流星、ステージ5のファイヤーガイストの残骸が、画面の端で消える際に弾になるなど、さらに攻略が困難になります。6周目以降、敵からの自発的な攻撃が最大となり、7周目ではステージ1の前衛の編隊が速くなり、10周目にはさらに速度が上がります。難易度は、10周目で頭打ちとなります。

ZAPについて

『沙羅曼蛇』の特殊なゲームシステムに「ZAP」があります。最終面であるゼロスフォースを破壊せずにクリアすると発動し、次の周の特定のステージに直接進むことになります。どのステージに移動するかは、クリア時のスコアの千の位の数字によって決定されます。具体的な移動先のステージは次のように割り当てられています。

| 千の位の値 | 移動先 |

|---|---|

| 0、6 | 1ステージ |

| 1、7 | 2ステージ |

| 2、8 | 3ステージ |

| 3、9 | 4ステージ |

| 4 | 5ステージ |

| 5 | 6ステージ |

ステージ

『沙羅曼蛇』は全6ステージから成り、奇数ステージは横スクロール、偶数ステージは縦スクロールです。各ステージは独自のテーマがあり、1ステージ目は生命体の内部、2ステージ目は隕石空域、3ステージ目はエネルギーが溢れる場所、4ステージ目は地底火山、5ステージ目は小惑星帯、最後の6ステージ目は要塞地帯を舞台にしています。

| ステージ | ステージ名 | スクロール | 主要ギミック・特徴 | ボス名 | BGM |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 増殖性細胞 | 横 | 増殖する細胞壁、再生壁、触手 | ゴーレム | Power of Anger |

| 2 | 隕石空域 | 縦 | 破壊不能な隕石群、地形なし | 巡洋艦テトラン | Fly High |

| 3 | 高密度エネルギー | 横 | プロミネンス噴出、炎系敵多数、アイテム出現限定 | イントルーダ | Planet RATIS |

| 4 | 地底火山 | 縦 | 左右からの火山弾、地層掘削、地上物 | 要塞ヴァリス | Starfield |

| 5 | 小惑星 | 横 | 地形なし、敵編隊との戦闘、隕石 | 空母デス / ガウ | Burn the Wind |

| 6 | 要塞地帯 / 頭脳 | 縦 | 都市上空~要塞内部、ビッグコア(中ボス)、モアイ出現、高速脱出 | ビッグコア(中ボス)、ゼロスフォース | Destroy Them All / Aircraft Carrier / Poison of Snake |

ステージ1:増殖性細胞

ステージ1は開始直後からプレイヤーに高いスキルを要求します。動的な環境ハザードと多様な敵が同時に襲いかかり、精密な操作と的確な攻撃判断が重要です。再生壁や膨張細胞といった特徴的なギミックにより、多くの見所が詰まったステージとなっており、まさに苛烈な洗礼の場といえます。

最初の戦場は、巨大な生命体の内部を思わせるグロテスクな空間です。毒々しい色彩で描かれた肉質の壁や細胞組織が視界を覆い、本作でも屈指の激しい展開が繰り広げられるとの評価があります。序盤から多彩なトラップが登場し、プレイヤーに高い集中力と判断力を要求します。BGMは「Power of Anger」が使用されており、ステージの緊張感を一層高めています。

ステージの地形は複雑で、伸びる触手が序盤から登場し、誘導に失敗すると退路を塞がれる危険があります。続いて出現する飛び出す牙は鋭利なトラップとしてプレイヤーを待ち受けます。壁面の細胞が周期的に膨張・収縮する膨張細胞地帯では、通路の幅が変化し、適切なタイミングでの突破が求められます。中にはショットで破裂する細胞塊も存在します。

このステージの象徴とも言える再生壁は、破壊しても短時間で再生する肉壁です。通常ショットを用いてタイミングを調整することで、より効率的に突破することが可能です。細胞質の網と呼ばれる破壊可能な網状の障害物も登場し、特にリップルレーザーが有効とされています。敵編成は生物的なデザインのものが多く、序盤から高密度で攻撃を仕掛けてきます。

ボスであるゴーレムは、巨大な脳髄のような本体から2本の長い腕を伸ばし、自機を追尾してきます。出現直後は無敵時間があり、その後に腕を振り回して攻撃してきます。高次周回では、腕からピンク色の弾を発射し始め、その数とゴーレム本体の移動速度が増すため、非常に手強くなります。ゴーレムの弱点は本体中央の巨大な一つ目で、この目が開いている間のみダメージを与えられます。攻略の鍵は、ゴーレムの周囲を円を描くように移動し、腕の攻撃を回避しながら目の開閉タイミングに合わせて攻撃を集中させることです。攻撃スペースを確保するためには、腕の動きをうまく誘導することが重要です。安全地帯として腕の付け根あたりが有効とされることもありますが、状況により異なります。高次周回では、移動速度や攻撃頻度の上昇により、回避と攻撃の両面で高精度が要求されます。限られた攻撃チャンスを逃さず効率的にダメージを与えることが、攻略の鍵となります。高次周回では専用の立ち回りパターンが必要となる可能性もあります。

ステージ2:隕石空域

ステージ2は、ステージ1のような破壊可能な環境とは異なり、避けるしかない隕石という環境下でのナビゲーションスキルが求められます。特にファイアーガイストの撃ち返し弾により、無闇な攻撃が逆に状況を悪化させる場合もあり、正確なターゲット選択と攻撃タイミングの重要性が際立っています。

BGM「Fly High」は、広大でありながら危険が潜む宇宙空間の二面性を見事に表現しています。イントロ部分では、ステージ1から宇宙空間へ突入する感覚が演出されているとされ、高揚感と緊張感が共存するメロディがプレイヤーの没入感を高めます。この楽曲は、自由に見える空間の中にも常にリスクがあることを印象づけてくれます。

本ステージの主な障害物は破壊不能な隕石です。これらの隕石は密集して配置されており、巧みに間を縫うように進行しなければなりません。また、サンダーミューという敵が出現し、画面をフラッシュさせて視界を奪ってくるため、回避行動に支障をきたします。

敵の編成としては、動きの遅いケピット、高速で飛来し上部で弾を撃った後に退却するアムカケムドミラ、そして最も注意すべきファイアーガイストが登場します。ファイアーガイストは自機に正面から接近し、撃破するとフォースフィールドでも防げない分裂弾を高速で撃ち返してきます。この撃ち返し弾は敵の真下には飛んでこないため、その位置が比較的安全な攻撃地点となります。加えて、赤い敵は撃破時に爆発するため、巻き込まれないよう注意が必要です。

ボスとして登場するのは、巡洋艦テトランです。テトランは4本の巨大な回転アームを持ち、画面内を周回しながら弾を発射してきます。アームの先端からも攻撃を行うとの情報があり、広範囲にわたる攻撃が展開されます。弱点は本体中央に位置するコアです。

攻略の基本は、アームの回転に合わせて自機も円を描くように移動し、弾を回避しながらコアへ攻撃を集中させることです。オプションを複数重ねることで火力を高め、短時間での撃破を目指す戦法が効果的です。背景にある鉤括弧状の模様の中央付近が一時的な安全地帯になるという情報もありますが、信頼性は状況次第です。機動力を活かして立ち回ることが重要です。

高次周回に入ると、テトランの弾幕は一気に激化し、弾の数や頻度が増加します。これにより、より正確な操作と絶え間ない攻撃が求められ、難易度は格段に上昇します。道中に登場するファイアーガイストなどの行動パターンにも変化が見られ、全体を通して高いレベルのプレイが要求される構成となっています。

テトラン戦は、ステージ1のゴーレム戦で体験した回転回避の応用編といえます。縦スクロールという視点の変化の中で、アームによる物理的な脅威と、弾による射撃的な脅威の両方に対応する必要があります。高次周回では弾幕がさらに過激になり、被弾を避けつつ短時間で敵を倒すためには、高い操縦技術と装備の使いこなしが攻略の鍵となります。

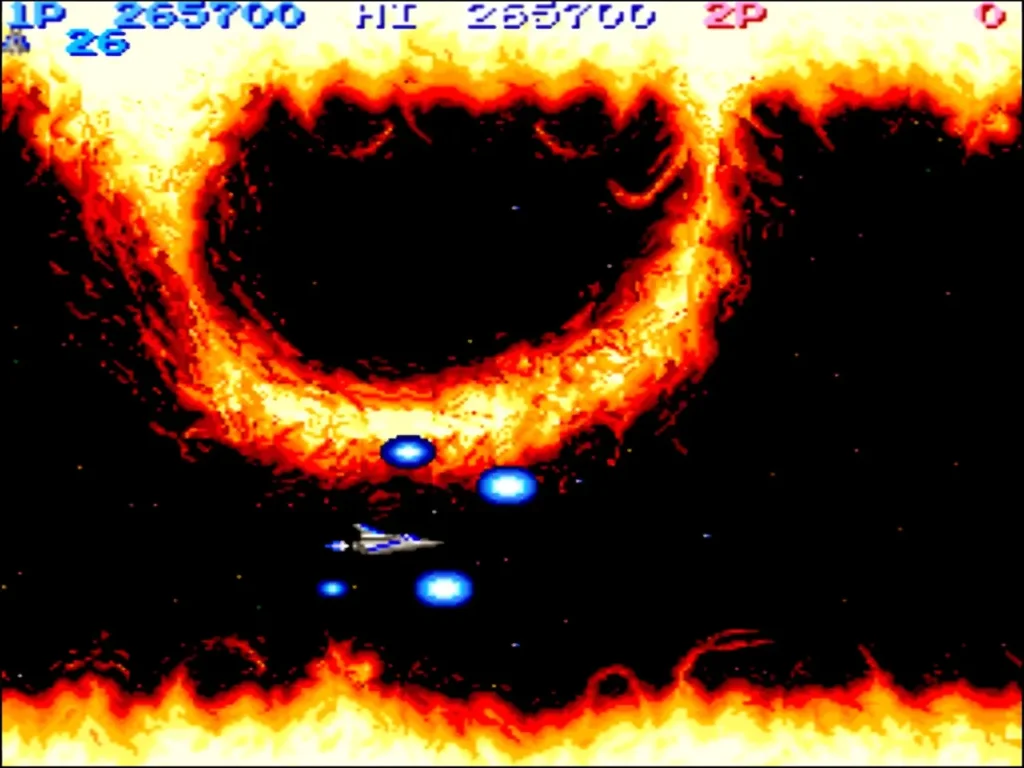

ステージ3:高密度エネルギー

生命エネルギーそのものが炎となって噴き出す灼熱地獄のような空間です。画面の上下は常に炎の海で覆われており、出現する敵の多くが炎に関連するタイプとなっています。特筆すべき点は、ステージ開始直後の空中戦以降、一切パワーアップアイテムが出現しない唯一のステージであることです。BGMには「Planet RATIS」が使用されています。この楽曲は、本作の舞台である惑星ラティスがサラマンダ軍の侵攻によって炎に包まれ、生命エネルギーが暴走しているという悲劇的な状況を象徴しています。音楽は、激しい熱気や破壊の迫力、そして惑星の哀しさを伝えるドラマチックな旋律で構成されていると感じられます。プロミネンスの噴出と灼熱感を反映したアレンジも存在し、このBGMは単なる演出を超えて、物語性を強く印象づける役割を果たしています。

ステージの主要ギミックとしては、画面上下から巨大な火柱が定期的に噴出するプロミネンスが挙げられます。噴出パターンは上下交互が基本ですが、タイミングをずらすフェイントも存在します。火の鳥のような不死鳥型の敵が横切るように飛来し、炎を纏った敵や炎そのものを攻撃手段とする敵が中心となります。パワーアップアイテムが一切登場しないため、これまでに蓄積してきた装備の状態が攻略に大きな影響を与えます。

戦術としては、プロミネンスの噴出パターンを把握し、上下どちらかのルートに集中して進行することで、回避の手間を抑えることができます。ステージ3の鍵は、中盤以降のアイテム出現が皆無という点にあります。そのため、フォースフィールドの残耐久力を温存しながら、正確にパターンを覚えて突破する力が問われます。リソース管理と精密な操作が求められる、非常に高度なステージです。

ボスであるイントルーダは、長く柔軟な体を持つ龍または蛇のような存在です。画面中を這うように移動し、口から炎を吐いて攻撃してきます。自機を追尾しつつ、体を巻きつけるようにして攻撃してくることもあります。弱点は頭部で、基本的な攻略法としてはイントルーダを誘導して自身の体で円を描かせ、その中心に潜り込んで頭部を狙う方法が有効です。ただし、安全地帯は非常に狭いため、接触による被弾には十分な注意が必要です。

高次周回では、イントルーダを破壊した際にその体の破片が敵弾となって四散するため、円の中心に潜り込む戦術は非常に危険になります。さらに、3周目以降はボス戦中にプロミネンスが噴き上がるようになり、難易度は一気に上昇します。加えて、撃ち返し弾やフェニックスのパターン変化にも注意が必要となるため、高い集中力が要求されます。

ステージ4:地底火山

このステージは『グラディウス』シリーズでお馴染みの火山エリアを縦スクロールで表現した構成です。画面の左右に配置された火山から火山弾が絶えず降り注ぎ、常に警戒が必要です。ステージ2の隕石空域とは異なり、この縦スクロールステージには明確な地面が存在するのが特徴です。BGMは「Starfield」が使用され、幻想的かつ壮大な雰囲気を演出しています。

ステージの主なギミックとして、左右の火山から降り注ぐ火山噴火が挙げられます。小さな岩が落下してくるほか、ショットを当てると分裂する岩も登場し、分裂岩に関しては撃たない方が安全な場合もあります。ステージ後半には、地層や岩盤をショットで破壊しながら進むエリアがあり、進路の選択が試されます。また、地面が存在するため、地上に設置された砲台やハッチなども登場します。このため、ミサイルが左右だけでなく画面奥に向かっても放たれる3-WAY仕様となり、地上ターゲットへの攻撃が可能になります。縦スクロールでありながら地面の概念が導入されていることで、空中からの脅威と地上からの攻撃が交錯する、独自の戦略性を持つステージです。3-WAYミサイルをうまく使いこなすことが、攻略の鍵となります。

ボスである要塞ヴァリスは、ビッグコアが3体連結したような固定型の要塞です。3つのコアからは青いエネルギー球が大量に発射され、これらは画面左右の壁に反射する性質を持ちます。時間が経過するにつれて球の速度が上昇するため、非常に危険な状況となります。

ヴァリスの弱点は3つのコア全てであり、それらをすべて破壊する必要があります。もっとも有名な攻略法は、ボス出現前に画面右下の安全地帯へ移動し、ボス出現後は一切攻撃を行わずに待機する方法です。この位置にいれば、ボスは自爆し安全に撃破することができますが、攻撃を加えると安全地帯が崩れるため注意が必要です。

ステージ5:小惑星

このステージは小惑星帯を舞台に、敵戦闘機編隊との激しい空中戦が繰り広げられます。ステージ2と同様に、地形の明確な構造は存在せず、プレイヤーの戦闘技術と回避能力が試されます。背景では無数の小惑星が浮遊しており、視覚的にもスピード感と緊張感が演出されています。BGMは「Burn the Wind」が採用されており、全体の雰囲気をより一層盛り上げています。

本ステージに登場するギミックとして、浮遊する小惑星が存在します。これはステージ2の隕石に類似しており、横スクロールの流れの中で障害物として機能します。また、画面全体をフラッシュさせる攻撃を仕掛けるサンダーミューが再登場し、視認性を奪われやすく非常に厄介な存在です。

敵の編成は多岐にわたり、画面のあらゆる方向からザコ敵が襲来します。特に注意すべきは戦闘機型のケピット、撃ち返し弾を放つファイアーガイスト、そしてステージ終盤に登場するベルベルム編隊です。ベルベルム編隊は列をなして一斉に弾をばら撒き、高次周回では一機でも撃ち漏らすと撃ち返し弾に包囲されるため、正確なパターン化が求められます。地形による遮蔽物が存在しないため、純粋な戦闘能力と対応力が問われる構成となっています。

ボスである空母デスは、円筒形の巨大な宇宙戦艦であり、画面左後方から登場します。全体的に無骨な外観が特徴的で、敵機を次々と発進させることから戦闘密度の高いボス戦が展開されます。先端のハッチからは艦載機が1機ずつ発進し、それぞれが破壊可能な誘導ミサイルを発射します。ハッチを破壊しないまま放置すると、ブルーボールと呼ばれる球状弾を画面端で反射させて発射してきます。さらに、通常の弾による攻撃も加わるため、戦闘が長引くと画面内がブルーボールで埋め尽くされ、回避が非常に困難になります。

このボスの弱点は本体中央にあるコアです。ただし、ある程度の攻撃を加えないと開かず、また前方のハッチを破壊しないと安全な攻撃チャンスが得られません。攻略法としては、まず最優先で前方ハッチを破壊し、艦載機とブルーボールの発射を止めることが求められます。その後、露出したコアに集中攻撃を加えることで撃破を目指します。特定の安全地帯は知られておらず、迅速かつ的確な攻撃が勝敗を分けます。

高次周回に入ると、ブルーボールと通常弾の発射量が大幅に増加し、戦況が一気に過酷になります。また、ステージ自体の難易度も上昇し、ボスまでの到達自体が困難となる場面もあります。このため、短期決戦の重要性が格段に増し、撃破のためには火力と精度の両方が不可欠です。

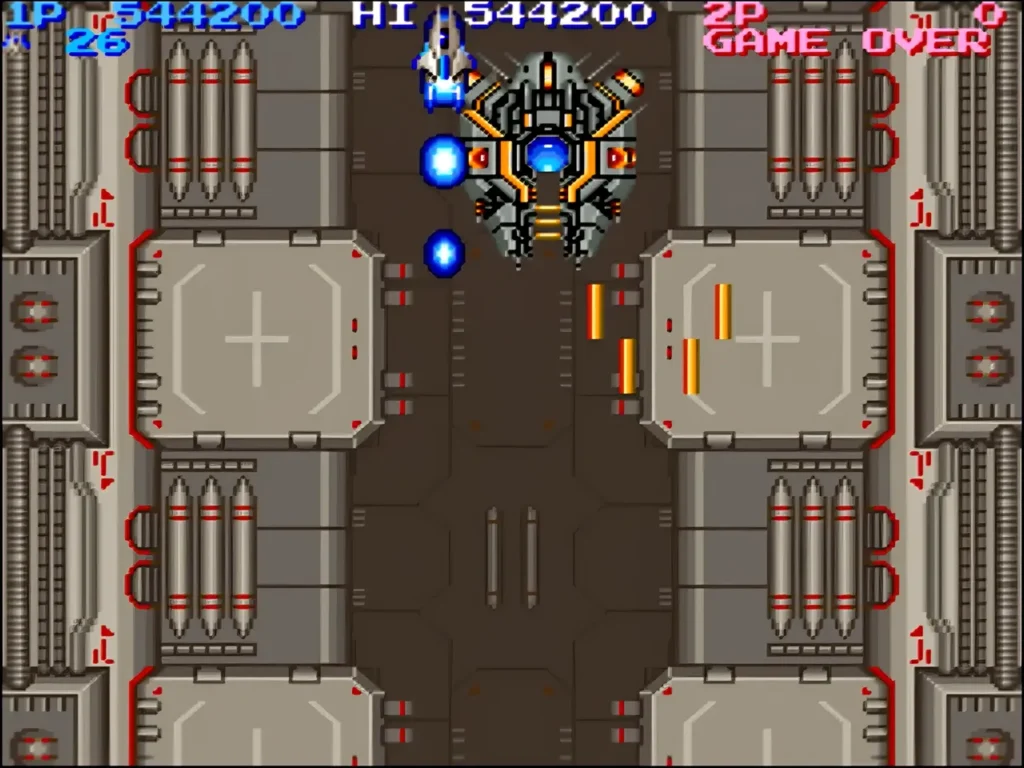

ステージ6:要塞

ステージ6は本作の最終ステージにあたり、前半では美しい夜景が広がる都市上空を進み、後半では敵の本拠地である要塞内部へと突入します。中ボスとしてビッグコアが登場し、さらに最終ボスとしてゼロスフォースとの決戦が待ち受けています。ステージ道中のBGMは「Destroy Them All」、中ボス戦は「Aircraft Carrier」、最終ボス戦は「Poison of Snake」とそれぞれが場面に応じて切り替えられ、最終局面にふさわしい演出が施されています。「Destroy Them All」はステージ道中のテーマ曲で、タイトル通り全てを破壊するという決意に満ちた雰囲気を持ちます。王道的なメロディの中に緊張感と謎めいた要素があり、最終局面の始まりを感じさせます。「Aircraft Carrier」はビッグコア戦のBGMとして使用され、シリーズファンにとっては懐かしさと戦いの高揚感を呼び起こします。「Poison of Snake」は最終ボス戦の楽曲で、威圧感と緊迫感に満ちた音作りが特徴です。シリーズを代表する一曲として高く評価されています。ステージ6のBGM構成は、最終決戦の物語性を演出するために非常に工夫されています。それぞれの曲が異なるフェーズに対応しており、プレイヤーの感情の流れを巧みに誘導しています。

前半の都市上空では、地上の建物から対空砲火が吹き上がる演出が印象的です。また、ビッグコアが3体連続で出現し、プレイヤーに強烈な印象を残します。後半の要塞内部では、壁が剥がれ落ちて自機を襲う「壁剥がれ地帯」や、ホッピングしながらイオンリングを吐くモアイ像など、過去作を彷彿とさせる要素が多数登場します。

ビッグコアはステージ中盤に出現する中ボスで、初代『グラディウス』からの象徴的存在です。今回はやや小型化されているとも言われており、前方に4本のレーザーを発射して攻撃してきます。本体中央の青いコアが弱点ですが、複数の遮蔽板によって保護されており、攻撃には工夫が必要です。

一般に画面最上部は安全地帯とされており、ここからオプションを利用して一方的に攻撃する戦術が有効です。安全地帯を使わない場合は、4本のレーザーの隙間を縫って精密な操作で攻撃を行う必要があります。高次周回では、レーザーの頻度や本体の耐久力が上昇するとされていますが、安全地帯の有効性に変化はなく、正確な知識があれば対応は容易です。

ゼロスフォースは赤みがかった巨大な目玉のような姿をしており、細胞的で生物的なデザインが特徴です。画面下部からせり上がって登場し、強大な見た目とは裏腹に、攻撃はありません。弱点は、本体を支える4本の支持脚です。これを破壊することで撃破が可能です。出現直後に焦って上方に移動すると、閉じ込められてしまう危険があるため、最初は画面の低い位置で様子を見ることが推奨されます。攻撃にはミサイルが有効であり、確実に脚部を狙います。

特定の条件を満たすことで発生するZAP現象も特徴的です。これはゼロスフォースを破壊せずに通過しようとすると発動する可能性があり、注意が必要です。

最終ボス撃破後には、シャッターが次々に閉じていく中を高速で脱出するシーケンスが始まります。この脱出劇こそが真の最終関門であり、多くのプレイヤーにとって最も難易度の高い局面とされています。視覚的にも操作的にも極めて緊張感のある場面であり、反射神経と記憶力の両方が試されます。

高速シャッターを抜けると、画面には漆黒の宇宙空間が広がり、敵の緑がかった惑星が浮かんでいます。この惑星は表面にオレンジ色の巨大なクレーターのような模様が複数見られ、内部から光が漏れているかのように描かれています。惑星の明暗のグラデーションと、光の反射が立体感を演出しています。プレイヤー機が穏やかに飛行しており、戦闘中の状態ではなく、帰還の演出であることを示しています。その後、惑星は爆発し、宇宙に静寂と平和が訪れます。

キャラクター

ベルベルム

ベルベルムは全ステージに登場する編隊型の雑魚敵キャラクターです。主に赤色と灰色の2種類が存在し、動きのバリエーションが豊富で、プレイヤーを翻弄します。特に赤色のベルベルムは全滅させるとパワーアップアイテムが出現するため、戦略的なターゲットとなります。縦スクロール面で登場するベルベルムは「ベルベルムII」と呼ばれ、さらに激しい動きを見せることがあります。

デスハンド

デスハンドはステージ1に登場する特徴的な敵キャラクターです。この敵は壁面から突如現れる触手型の敵で、弱点はその赤い部分です。デスハンドはプレイヤーの進行を阻むために設計されており、その突然の出現と伸縮する動きにより、プレイヤーを驚かせることが多いです。触手を伸ばしてきたデスハンドに対しては、迅速に赤い部分を狙い撃ちする必要があります。デスハンドはその見た目と動きで独特のプレッシャーをプレイヤーに与える敵として、記憶に残るデザインとなっています。

オクタ

オクタはステージ1に登場する敵キャラクターです。この敵は生物タイプの移動砲台で、壁面を移動しながらプレイヤーの自機に向けて弾を発射します。オクタの特徴はその動きで、ステージの壁沿いを滑るようにして移動し、定期的に停止しては攻撃を仕掛けるパターンを繰り返します。この敵は特定のパターンで登場し、プレイヤーがその動きを読むことで回避や撃破が容易になります。

スパルグ

スパルグはステージ1に出現する敵キャラクターで、固定砲台の一種です。この敵は特定の地点に固定され、周期的に自機を狙って弾を発射します。スパルグの攻撃は比較的予測しやすいため、パターンを覚えることで避けやすくなりますが、複数のスパルグが一斉に攻撃を開始すると、その弾幕はプレイヤーにとって大きな脅威となります。スパルグを効率的に破壊することはステージ進行において重要で、これを早期に処理できるかどうかが、安全な進行ルートを確保する鍵となります。

スワァーム

スワァームはステージ1に登場するアメーバ状の敵キャラクターです。この敵は主に増殖性細胞がテーマのステージで、ゼリーのような透明感のある外観をしています。スワァームはゆっくりと浮遊しながらプレイヤーの進行を妨げるように動きます。攻撃方法は直接的なものではなく、主に自機に接触することでダメージを与えるタイプです。

シャープ・クロッサー

シャープ・クロッサーはステージ1の中盤に登場する、巨大な血の付いた牙のような敵キャラクターです。この敵はその名の通り、鋭利な牙を模した形状をしており、上下の地形から一定のリズムで運動して自機の行く手を阻みます。シャープ・クロッサーは破壊不可能な敵であり、プレイヤーはこれを避けて進むしかありません。その動きは周期的で予測可能ですが、スピードが速く、非常に大きいため回避が難しく、特に狭い空間では大きな脅威となります。

ウルグ

ウルグはステージ1の終盤に登場する中型の敵キャラクターです。この敵は見た目がただの肉塊といった外観を持ち、網目細胞地帯に静かに浮遊しています。ウルグは特に攻撃的な行動を取るわけではありませんが、プレイヤーが弾を撃ち込むと反応し、肥大化して最終的には潰れることで消滅します。ただし、3周目以降の高次周になると、ウルグは通常弾を発射するようになり、より脅威的な存在に変化します。

ケピット

ケピットはステージ2、5、6に登場する戦闘機タイプの敵キャラクターです。ケピットは動きが比較的遅いものの、その行動パターンは前作『グラディウス』に登場するルグルに似ています。ケピットは主に画面の上部から飛来し、プレイヤーの機体の進行方向に応じて、戦術的な位置取りをしながら弾を撃ってきます。特にステージ6では、ケピットの攻撃が他の敵キャラクターと組み合わさることで、プレイヤーにとって厳しい試練となります。

アムカケムドミラ

アムカケムドミラは、ステージ2と6に登場する速攻型の敵です。この敵は高速で画面上部から飛来し、一定位置で静止してから急速に弾を撃って飛び去るパターンを持っています。アムカケムドミラはその動きが非常に速く、プレイヤーにとって予測しにくい脅威となります。この敵は主に空中戦を想定した設計であり、攻撃を避けつつ迅速に反撃することが求められます。

ファイアーガイスト

ファイアーガイストは、ステージ2と5に登場する敵キャラクターで、一列編隊で登場し自機正面に軸を合わせるように動きます。この敵は特殊な分裂弾を使用し、その弾はフォースフィールドでも防ぐことができない高速の弾を発射します。ファイアーガイストの攻撃は非常に危険であり、接触すると大ダメージを受けるため、速やかに対処する必要があります。また、この敵の攻撃パターンは比較的読みやすいですが、その攻撃の速さと強さがプレイヤーを苦しめる要因となっています。

サンダーミュー

サンダーミューは、中型の敵キャラクターで、ステージ2とステージ5に出現します。この敵は攻撃的な直接の攻撃は行わないものの、その行動はプレイヤーにとって大きな妨害となります。サンダーミューの主な特技は、画面を突然フラッシュさせることでプレイヤーの視覚を一時的に奪い、画面上の状況判断を困難にすることです。

フェニックス

フェニックスは、ステージ3に登場する火の鳥型の敵キャラクターです。この敵はその鮮やかな赤色と大きな翼が特徴で、前方から現れた炎の海を背にして羽ばたきながら進行方向へと進みます。フェニックスの攻撃は、主にその進行路上にいるプレイヤーに対する体当たりです。その大きさと速度により、避けることが一定の難易度を要するため、ステージ3での主な障害の一つとなっています。フェニックスは耐久力が均一であり、複数のサイズが登場するものの、どれも一定の攻撃回数で破壊可能です。

ウグ

ウグはステージ4に登場する敵キャラクターです。この敵は見た目が単なる肉塊のようであり、画面奥のハッチから上昇してくる戦闘機の形をしています。ウグは基本的には動かずに浮遊しているだけですが、弾を撃ち込むことで肥大化し、最終的には爆発して消滅します。特に高次周になると、ウグからは通常弾が発射されるようになり、プレイヤーにとってはさらに厄介な存在となります。

グレムリン

グレムリンはステージ4に登場する移動砲台タイプの敵キャラクターです。グレムリンはダッカーと似た形をしており、左右の壁から出現するか、ハッチから出撃してくるという2つのパターンがあります。この敵は移動しながらプレイヤーに向かって連続してミサイルを発射し、その速度と攻撃の頻度はプレイヤーにとって大きな脅威です。グレムリンの発射するミサイルは相殺可能ですが、複数が一度に現れることが多いため、一斉に攻撃を仕掛けられると非常に厄介です。

バルガニス

バルガニスは、固定砲台の形態をしています。主にステージ4で遭遇するこの敵は、戦闘機や地上物を出撃させるドーム状のハッチに設置されており、プレイヤーに対して連続的なミサイル攻撃を行います。これらのミサイルは非常に高速で発射され、相殺することが可能ですが、連続してくる攻撃を避けるのは困難です。

ドーム2331

ドーム2331はステージ4に登場する敵キャラクターです。これはドーム状のハッチであり、主に地上に配置され、内部からグレムリンという移動砲台を発進させます。この敵はその外見からは攻撃的ではないように見えますが、放出されるグレムリンが多方向に移動しながら攻撃を仕掛けるため、間接的に高い脅威をプレイヤーに与えます。

ファランクス

ファランクスはステージ5に登場する中型の敵機で、耐久力が高く特徴的な外見を持っています。この敵は倒されると、数発の誘導ミサイルを撃ち返す特性を持っており、これらのミサイルはプレイヤーを追尾するため、回避が非常に困難です。通常の武器ではなかなか破壊することができないため、プレイヤーは特定の戦略を用いるか強力な武器を使う必要があります。

ザブII

ザブIIはステージ5後半に出現する時空間移動爆雷です。円周上に突然出現し、自機を中心に動き回りながら存在感を示します。この敵は直接攻撃はしませんが、突入して消失する際に大きな圧力を発生させるため、プレイヤーはこの圧力から逃れるために迅速な移動が求められます。

グロブダー

グロブダーはステージ6に登場する敵キャラクターです。この敵は対空砲火を行う固定砲台で、プレイヤーの進行を阻むために配置されています。グロブダーは破壊不可能な特性を持ち、扇形に最大8方向に弾を発射する能力があります。そのため、プレイヤーはこれを回避しながら前進する必要があります。発射する弾の速度は比較的速く、正確なタイミングとスピードでの回避が求められるため、ステージの難易度を一層高める要素となっています。

クリスタムボム

クリスタムボムはステージ6で出会うことができる敵キャラクターです。この敵は大量に出現し、3色に光りながらプレイヤーに向かって突進してきます。クリスタムボムの攻撃は非常に迅速であり、群れで現れるため、多方向からの攻撃に対応する必要があります。彼らの突進速度は速く、プレイヤーが回避を誤ると大ダメージを受けるリスクが高いです。その攻撃パターンと速度から、ステージの後半に登場する際には特に警戒が必要とされ、緊張感を増す要因となっています。

ドラム

ドラムはステージ6に登場する固定砲台型の敵キャラクターです。この敵は特に耐久力が高く、扇状に最大8方向に弾を発射する能力を持っています。ドラムの配置は主に要塞の内部や戦略的なポイントに集中しており、プレイヤーが進行するルートを効果的に阻む役割を果たします。弾は比較的速い速度で発射され、一度に多方向へ攻撃を仕掛けるため、プレイヤーは緻密な回避動作を必要とされます。

アイアンメイデン

アイアンメイデンはステージ6に登場する敵キャラクターで、前作『グラディウス』にも登場した名前を引き継いでいますが、見た目やサイズが異なります。この敵は小型化されており、耐久力は他の小型ザコ敵と同等です。アイアンメイデンは特定のパターンで登場し、一定の間隔で直線的に弾を発射します。攻撃は予測しやすいため、回避は比較的容易ですが、複数が同時に現れることが多いので、注意深く対処する必要があります。

モアイ

モアイは浮遊する石像として登場します。この敵は6ステージの要塞地帯で出現し、プレイヤーの進行を妨げる障害物となります。モアイは、口からイオンリングを発射する攻撃を行います。イオンリングは曲線を描きながら飛んでくるため、回避が難しく、プレイヤーにとって大きな脅威となります。さらに、モアイは耐久力が高く、多くのショットを浴びせないと破壊することができません。

データ

このタイトルの移植タイトルは下表の通りです。

| 発売年 | プラットフォーム | タイトル名 |

|---|---|---|

| 1987年 | ファミリーコンピュータ | 沙羅曼蛇 |

| 1991年 | PCエンジン | 沙羅曼蛇 |

| 1997年 | プレイステーション | 沙羅曼蛇 デラックスパックプラス |

| 1997年 | セガサターン | 沙羅曼蛇 デラックスパックプラス |

| 2007年 | PSP | 沙羅曼蛇 ポータブル |

| 2007年 | Wii | 沙羅曼蛇(バーチャルコンソール) |

| 2007年 | プレイステーション3 | 沙羅曼蛇(ゲームアーカイブス) |

| 2010年 | Wii | 沙羅曼蛇(バーチャルコンソール) |

| 2014年 | Wii U | 沙羅曼蛇(バーチャルコンソール) |

| 2014年 | Windows | 沙羅曼蛇(プロジェクトEGG) |

| 2015年 | プレイステーション4 | アーケードアーカイブス 沙羅曼蛇 |

| 2019年 | Nintendo Switch | アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション |

| 2025年 | Nintendo Switch | グラディウス オリジン コレクション |

| 2025年 | プレイステーション5 | グラディウス オリジン コレクション |

| 2025年 | Xbox Series X | グラディウス オリジン コレクション |

| 2025年 | Xbox Series S | グラディウス オリジン コレクション |

| 2025年 | Windows | グラディウス オリジン コレクション |

© 1986 KONAMI