アーケード版『スペースインベーダー』は、1978年6月に株式会社タイトー(TAITO)から発売されたビデオゲームです。開発も同社によって行われ、西角友宏氏が中心となって手掛けました。ジャンルは固定画面シューティングゲームに分類されます。画面上部から侵略してくるインベーダーの群れを、左右に移動する自機のビーム砲で撃ち落としていくというシンプルなルールながら、その革新的なゲーム性は当時の人々に衝撃を与えました。一定の攻撃を防ぐことができる防御壁のトーチカや、時折画面を横切る高得点のUFOなど、戦略性を高める要素も盛り込まれています。それまでのビデオゲームとは一線を画す「敵から攻撃される」という緊張感がプレイヤーを熱中させ、日本国内で社会現象を巻き起こすほどの空前の大ブームを記録した、ビデオゲームの歴史を語る上で欠かせない金字塔的作品です。

開発背景や技術的な挑戦

『スペースインベーダー』の開発は、当時主流であったブロック崩しゲームの進化形を模索するところから始まりました。開発者である西角友宏氏は、当初人間を撃つというアイデアを持っていましたが、倫理的な配慮から断念しました。代替案を模索する中で、H・G・ウェルズの古典SF小説を原作とし、1953年に映画化された『宇宙戦争』がインスピレーションの源となりました。この映画に登場する、不気味な三本足の戦闘機械を操るタコのような姿の火星人が地球を侵略するという物語が、西角氏に敵キャラクターの強いイメージを与えました。このイメージを元に、タコ、イカ、カニをモチーフとしたインベーダーのデザインが生み出されたのです。開発当時、日本のマイコン(マイクロプロセッサ)技術はまだ黎明期にあり、西角氏はアメリカ製の高性能なマイクロプロセッサ「Intel 8080」を個人で輸入して研究し、ゲームの心臓部として採用しました。これにより、それまでのディスクリート回路で構成されたゲームとは比較にならないほど複雑なプログラムを実装することが可能になりました。しかし、それでも性能には限界があり、画面上に多数のインベーダーを表示させると処理が重くなり、動きが遅くなるという問題が発生しました。ところが、インベーダーを撃ち落として画面上のキャラクター数が減るにつれて、処理が軽くなり、残ったインベーダーの動きがどんどん速くなるという現象が偶然発生したのです。この技術的な制約から生まれた予期せぬ仕様変更は、ゲーム終盤の緊張感を劇的に高めることに繋がり、結果的に『スペースインベーダー』の面白さを決定づける重要な要素となりました。

プレイ体験

プレイヤーは画面下部に配置されたビーム砲を左右に操作し、画面上部から規則正しく左右に移動しながら、徐々に下降してくるインベーダーの編隊を全滅させることを目指します。インベーダーはこちらに向かってビームを発射してくるため、プレイヤーはそれを避けながら、自らのビームを正確に当てなければなりません。インベーダーの弾は一度に一発しか発射されませんが、その軌道は予測しづらく、常に緊張感を強いられます。ビーム砲の上には4つのトーチカと呼ばれる防御壁が設置されており、敵の攻撃を数回防いでくれます。しかし、敵のビームだけでなく、自機のビームでもトーチカは少しずつ破壊されてしまうため、これを盾にして敵の攻撃を凌ぎつつ、いかに効率よくインベーダーを撃ち落としていくかが攻略の鍵となります。トーチカを戦略的に利用して敵の攻撃範囲を限定したり、あえて破壊して射線を確保したりと、プレイヤーの判断が試される場面が多くあります。インベーダーの編隊を全滅させると一面クリアとなり、次の面ではインベーダーの開始位置が一段下がった状態からスタートするため、難易度が上昇します。時折、画面最上部を高速で横切るUFO(ミステリーシップ)を撃ち落とすと高得点が得られるため、プレイヤーは常に画面上部にも注意を払う必要があります。このUFOの出現が、単調になりがちなゲーム展開にアクセントを加えています。シンプルな操作の中に、敵の動きの予測、弾避け、トーチカの利用といった戦略的な要素が凝縮されており、繰り返しプレイしたくなる奥深いゲーム性を実現しています。

初期の評価と現在の再評価

1978年に登場した『スペースインベーダー』は、前代未聞の社会現象を巻き起こしました。当初はゲームセンターが中心でしたが、喫茶店のテーブルがインベーダーの筐体に入れ替わり始めると人気が爆発。やがて、それまで喫茶店やスナックだった店舗が、テーブル筐体をずらりと並べた「インベーダーハウス」と呼ばれる専門店へと鞍替えする例が全国で続出しました。プレイヤーがゲームに熱中し、プレイ料金である100円硬貨を次々と投入した結果、全国のゲーム機に大量の硬貨が吸収され、市中の両替機から100円玉が姿を消すという異常事態に発展しました。銀行の窓口には100円玉を求める人の行列ができ、ゲームセンター向けに100円玉を用意する「両替屋」という商売が成り立つほどでした。この事態を受け、日本銀行が100円硬貨を緊急で増産したという逸話は、ブームの凄まじさを如実に物語っています。その熱狂は光の側面だけでなく、影の側面も生み出しました。ゲームに熱中するあまり外国の硬貨を変造した偽造硬貨が出回ったり、ゲーム代欲しさのあまり青少年が非行に走るといった問題が指摘され、教育関係者や保護者から強い批判を受けるなど、社会的な議論を巻き起こすきっかけともなりました。現在の視点から見れば、こうした熱狂と混乱も含めて、ビデオゲームが初めて社会に巨大なインパクトを与えた瞬間であったと言えます。

隠し要素や裏技

『スペースインベーダー』には、プレイヤーたちの間で発見され、口コミで広まったいくつかの有名なテクニックや裏技が存在します。その中でも最も有名なものが「名古屋撃ち」と呼ばれる攻略法です。これは、インベーダーが画面の最下段まで降りてきた際に、自機がインベーダーの真下に潜り込むように移動することで、インベーダーの攻撃が当たらなくなるという仕様を利用したテクニックです。この状態になると、プレイヤーは一方的にインベーダーを攻撃できるため、ゲームを有利に進めることが可能になります。ただし、このテクニックを成功させるには精密な操作が要求され、失敗すれば即座にゲームオーバーとなるリスクも伴います。発祥地が名古屋であったことからこの名がついたとされ、当時のプレイヤーたちの熱心な攻略研究の象徴的なエピソードとして語り継がれています。また、「レインボー」と呼ばれる現象も有名です。これは特定の条件を満たすと、UFOを撃墜した際のスコア表示などが虹色に輝いて見えるという、プログラムのバグに起因するものでした。この現象を意図的に発生させることが一種のステータスとなり、多くのプレイヤーがその再現に挑戦しました。続編である『スペースインベーダー パートII』では、このレインボーが公式なボーナス要素として採用されるに至りました。これらの裏技や隠し要素は、単なるバグや仕様として片付けられるのではなく、プレイヤーコミュニティによって価値を見出され、ゲームの楽しみをさらに深める要素として昇華されていったのです。

他ジャンル・文化への影響

『スペースインベーダー』が後世に与えた影響は、ビデオゲームというジャンルに留まりません。まず、ゲーム業界においては、「シューティングゲーム」という一大ジャンルを確立した始祖として認識されています。敵キャラクターが知性を持って攻撃を仕掛けてくるというゲームデザインは、それ以降のあらゆるビデオゲームの基本的な構造に影響を与えました。また、ゲームの進行に合わせて変化する心臓音のようなサウンドは、後のゲーム音楽の発展における原点の一つとされています。文化的な側面では、デフォルメされたインベーダーのドット絵キャラクターが、ゲームの枠を超えたポップカルチャーのアイコンとして世界中に浸透しました。そのシンプルで一度見たら忘れられないデザインは、Tシャツやグッズ、アート作品など、様々な媒体でモチーフとして使用され、80年代を象徴するビジュアルの一つとして定着しました。国内外のアーティストが自身の楽曲にインベーダーのサウンドをサンプリングしたり、ミュージックビデオにそのビジュアルを取り入れたりする例も数多く見られます。さらに、『スペースインベーダー』の爆発的ヒットは、ビデオゲームが単なる子供の遊びではなく、一つの巨大な産業であり、文化となり得ることを社会に証明しました。この作品の成功がなければ、その後の日本のゲーム産業の発展は大きく異なっていたかもしれません。まさに、ビデオゲームを社会的な現象へと押し上げた、歴史的な転換点となった作品です。

リメイクでの進化

アーケード版『スペースインベーダー』の成功を受けて、翌年の1979年には続編である『スペースインベーダー パートII』が登場しました。基本的なゲームシステムは前作を踏襲しつつも、新たな敵のパターンが追加され、ハイスコア時に名前を入力できるネームエントリー機能が搭載されるなど、プレイヤーの達成感を刺激する演出も強化されました。オリジナル版の登場以降、『スペースインベーダー』は、家庭用ゲーム市場にも大きな影響を与えました。特に海外でキラーソフトとなったアタリVCS(Atari 2600)版は、家庭でもあの熱狂が味わえるとして爆発的にヒットし、ハードの販売台数を数倍に押し上げる原動力となりました。その後も、ファミリーコンピュータ、MSXといった家庭用ゲーム機やパソコン、さらにはセガサターンやプレイステーション、そして近年のNintendo Switchやスマートフォンアプリに至るまで、時代の変遷と共に登場したあらゆるプラットフォームに移植されてきました。現代においては、グラフィックやサウンドを大幅に進化させたリメイク作品や、全く新しい解釈を加えた派生作品も数多くリリースされており、その普遍的なゲーム性が多様なアレンジを許容する懐の深さを示しています。

特別な存在である理由

『スペースインベーダー』が単なる懐かしいゲームとしてではなく、今なお特別な存在として語り継がれるのには明確な理由があります。第一に、ビデオゲームの歴史における「革命」であったという点です。それまで静的なゲームが主流だった中で、「敵から攻撃され、それを撃ち返す」という能動的なプレイスタイルを提示し、プレイヤーに強烈な緊張感と興奮をもたらしました。これは、現代に至るアクションゲームやシューティングゲームの根幹を成す発明でした。第二に、ビデオゲームを巨大な産業へと発展させる礎を築いた点です。国内で数十万台の筐体が出回り、世界で数十億ドル規模の市場を生み出したという事実は、このゲームがどれほどの経済的インパクトを持っていたかを物語っています。この成功は、多くの企業がビデオゲーム開発に参入するきっかけとなり、日本のゲーム産業が世界をリードする原動力となりました。第三に、そのキャラクターが持つ文化的アイコンとしての価値です。ゲームをプレイしたことがない人でも、あのドット絵のインベーダーを知っているという事実は、そのデザインがいかに優れ、普遍的な魅力を持っているかを証明しています。アートやファッションの世界でも引用されるこのキャラクターは、ビデオゲームというメディアが生んだ最初の世界的スターと言っても過言ではありません。これらの要素が複合的に絡み合い、『スペースインベーダー』を唯一無二の特別な存在たらしめているのです。

まとめ

アーケード版『スペースインベーダー』は、1978年に登場し、ビデオゲームの歴史を大きく塗り替えた不朽の名作です。シンプルなルールの中に奥深い戦略性を秘め、技術的な制約から偶然生まれた仕様が奇跡的にゲームの面白さを高めるという、開発史における伝説的なエピソードも持っています。その革新的なゲーム性は日本中を熱狂の渦に巻き込み、100円硬貨の不足やインベーダーハウスの出現といった社会現象を引き起こし、ビデオゲームが一大産業へと飛躍するきっかけを作りました。また、ゲーム内に登場するインベーダーのキャラクターは、国境と世代を超えて愛されるポップカルチャーのアイコンとなりました。単にシューティングゲームの元祖というだけでなく、その後のエンターテインメントのあり方や、デジタルコンテンツの可能性にまで多大な影響を与えたという点で、その功績は計り知れません。誕生から長い年月が経過した現在でも、その原体験が持つ魅力は色褪せることなく、ビデオゲームという文化の礎を築いた偉大な作品として、燦然と輝き続けています。

攻略

プレイヤーは、迫り来るインベーダーの隊列を前に、限られた操作と厳しい制約の中で最適な判断を積み重ねることになります。どの敵から倒すか、どのタイミングで撃つか、どこで身を守るかという判断がすべて得点と生存に直結するため、シンプルなルールながら深い戦略性が求められます。ゲーム特有の加速や落下タイミングを理解しながら進めることで安定感が増し、裏技や高得点の狙い方まで楽しめるようになります。

基本ルール

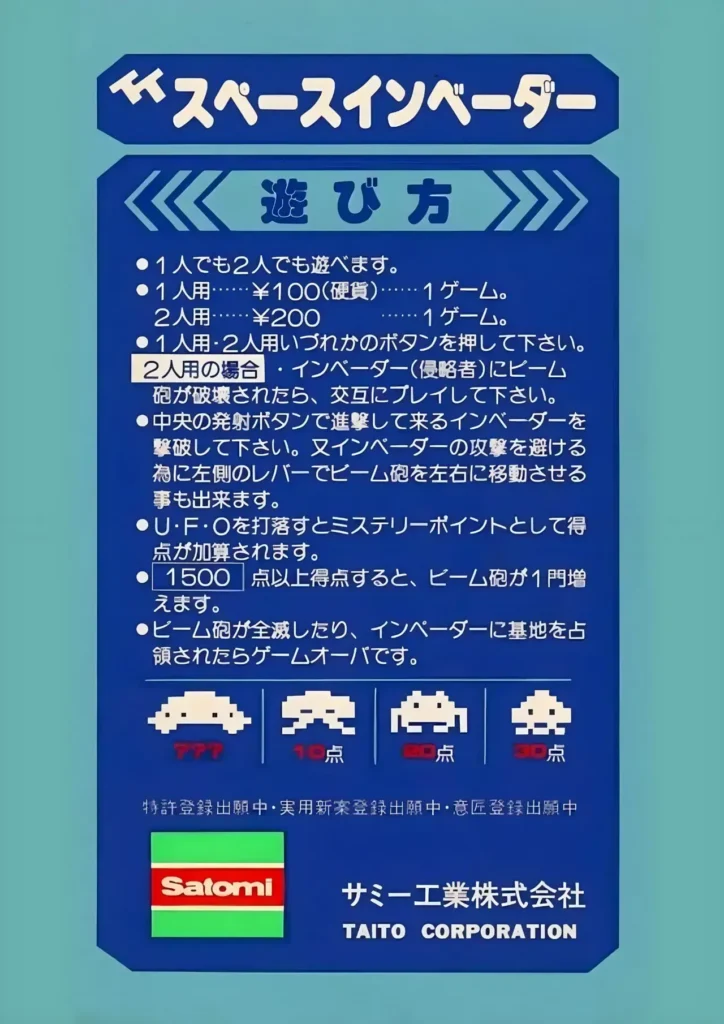

『スペースインベーダー』では画面上部から迫る55体のインベーダーを全滅させることが目的です。自機は左右にのみ移動でき、弾は1発ずつしか撃てません。弾が着弾するまで次の弾を撃てないため、ショットのリズム管理が重要です。自機の頭上には複数のトーチカが配置されており、敵弾を防いでくれますが自機の弾でも削れてしまうため使い方には注意が必要です。また画面最上部にはUFOが時々出現し、撃ち落とすとミステリーポイントが得られます。さらに、敵の弾に当たると自機を1機失い、全ての残機がなくなるとゲームオーバーになります。インベーダーが段階的に下へ降りてくるため、最下段まで到達してしまった場合も同様にゲームオーバーとなり、敵の処理が遅れると敗北が一気に近づくという緊張感が生まれます。

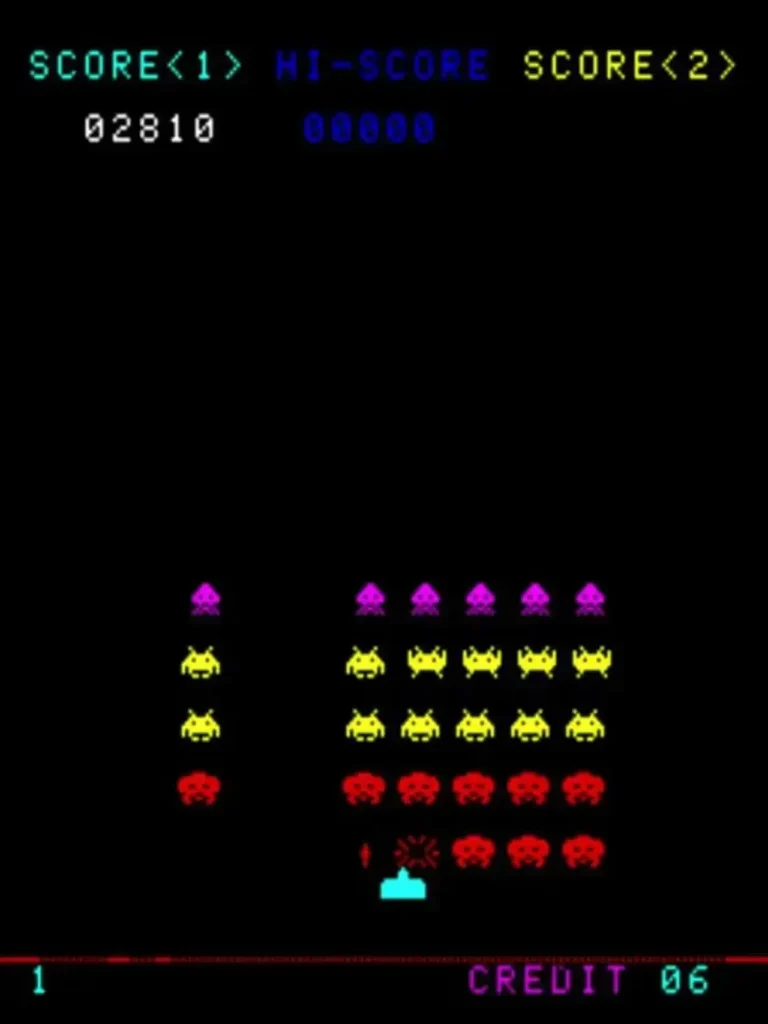

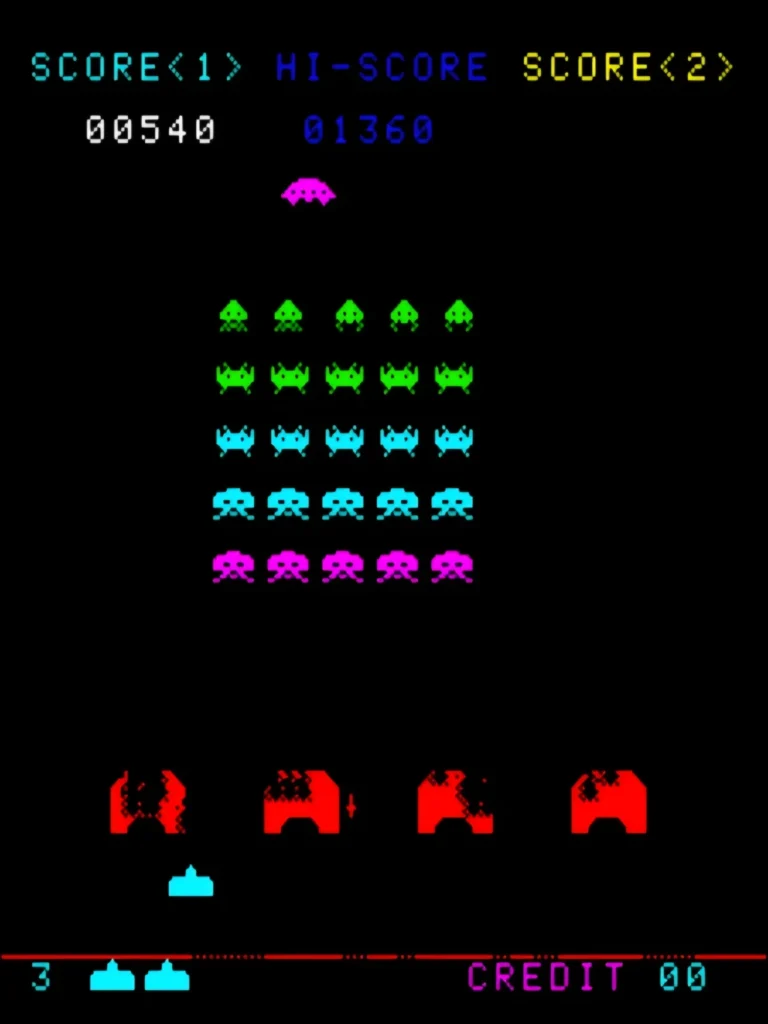

ゲーム画面

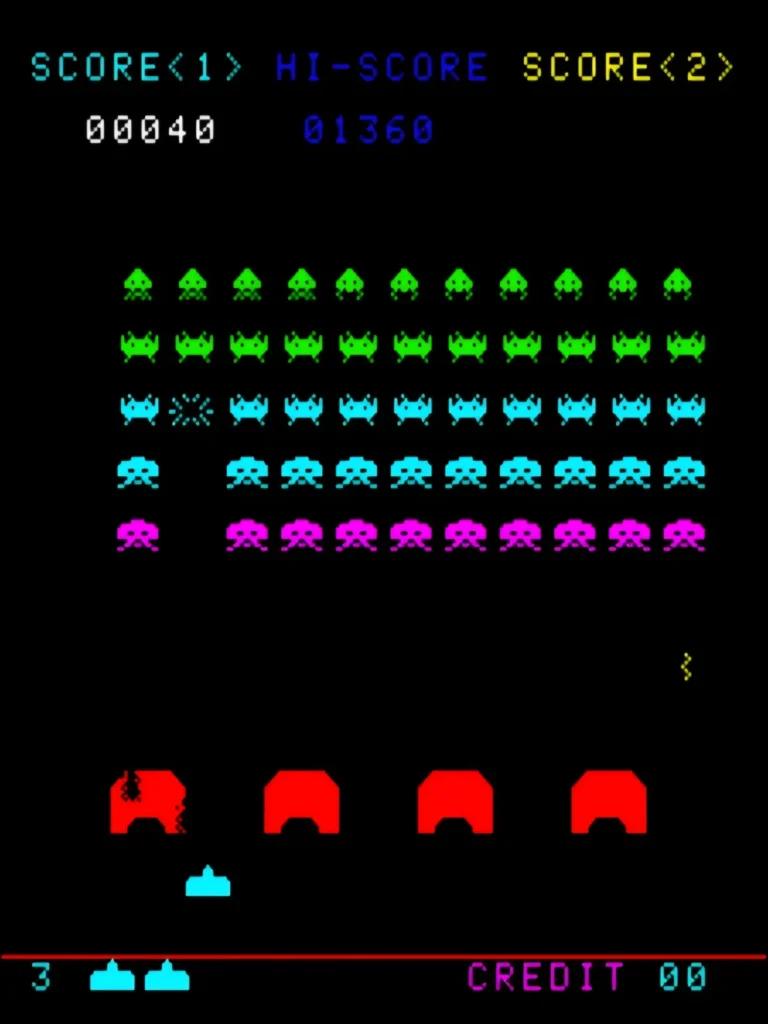

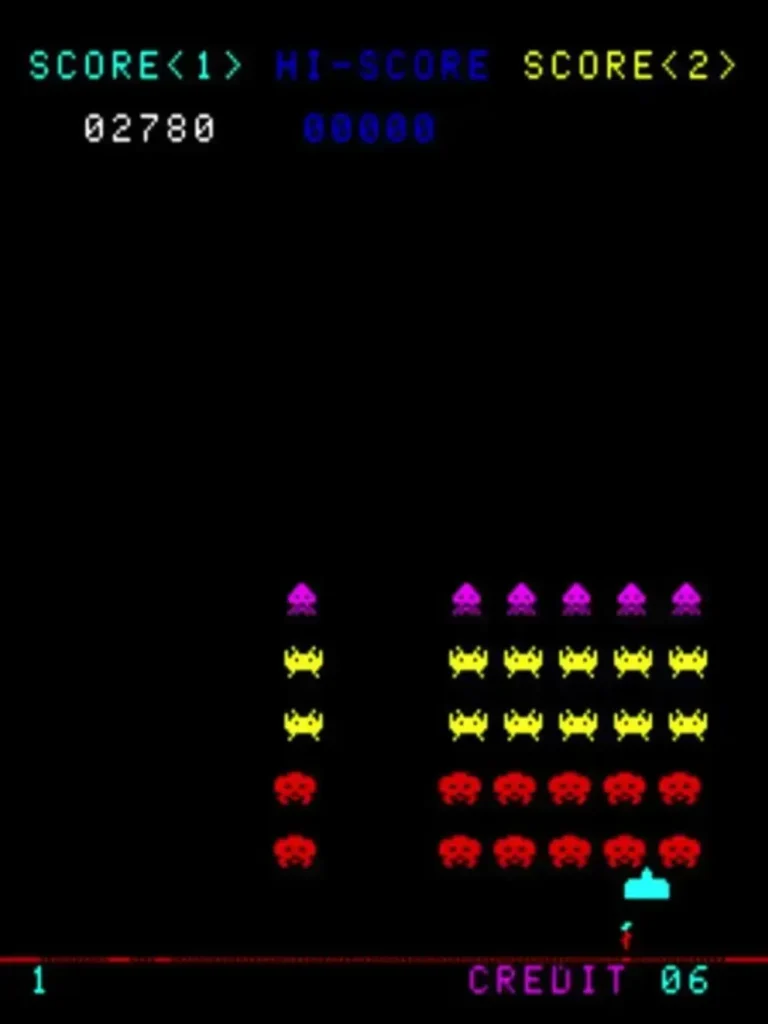

画面最上部には現在のスコア、ハイスコア、そして2人目のスコア欄が並びます。左端の「SCORE1」はプレイヤー1の得点を表し、その下には実際の数値が表示されています。中央にはハイスコアが大きく強調され、右側にはプレイヤー2の得点欄が配置されています。これらの要素はプレイ中でも確認しやすく、スコアアタックを意識しながら進められるようになっています。

その下にはインベーダーの隊列が整然と並びます。最上段がイカ、中段がカニ、最下段がタコという配置で、それぞれ色分けされています。これは初代アーケード版の白黒画面にカラーフィルターを重ねて表示していた仕様を再現したもので、段ごとに異なる色が割り当てられているのが特徴です。

その下には赤いトーチカが4つ並んでおり、自機を敵弾から守る役割を果たしています。左側のトーチカは一部破損しており、敵弾や自機の弾によってダメージを受けた状態が表れています。トーチカの形状変化はプレイの進行に直接影響するため、残りの耐久を意識しながら戦う必要があります。

画面下部には自機の砲台が表示され、左右に動くだけのシンプルな構造になっています。自機は青色で描かれ、プレイヤーの弾は上方向へ発射されます。画面左下には残機数が青いアイコンで表示され、のこり3機あることが確認できます。画面右下にはクレジット数が「00」と表示されており、現在は追加投入されていない状態です。

操作方法

自機はレバーで左右に動かします。インベーダーの弾を避けたり、狙った敵の真下に合わせたりするための唯一の移動手段です。プレイヤーはこの左右移動だけで状況に応じた安全地帯を見つけ、効率よく敵を撃ち落としていきます。移動量は小さく見えますが、インベーダーの降下タイミングや弾道を読みながら動くことで、生存率が大きく変わります。

ショットは専用のボタンを押して撃ちます。自機は1発撃つと、その弾が画面内で消えるまで次の弾を撃てません。この制限が戦略性を生み、むやみに連射するよりも確実に当てる意識が大切になります。外したショットはそのままロスになるため、敵の動きや位置を考えながら発射タイミングを整えることが重要です。

なお、アーケード版には3ボタン仕様と2ボタン仕様があり、初期のアップライト筐体では左右移動とショットが独立したボタンで配置されていました。その後、テーブル筐体でレバー移動と1ボタンショットの形式に改められ、より直感的に操作できるようになりました。

敵の特徴と得点

『スペースインベーダー』に登場する敵キャラクターは、種類によって得点が異なります。得点が高い敵ほど残すとスピード上昇が大きくなるため、配置と危険度を踏まえて優先順位を判断することが大切です。

| キャラ名 | 得点 |

|---|---|

| タコ | 10点 |

| カニ | 20点 |

| イカ | 30点 |

| UFO | ミステリーポイント |

最下段のタコは自機に近く危険性が高いため、序盤のうちに減らしておくと安定します。また端列を削ることで敵の横移動距離を短縮できますが、処理速度を誤ると全体の加速を招くため注意が必要です。

攻略の基本

序盤は最下段のタコを中心に処理し、敵が落下するタイミングを把握しながら進めます。インベーダーは画面端に到達すると1段落ちるため、移動と落下の流れを読み取れるようになると攻略が安定します。左右端の列を意図的に削ることで移動距離を短縮できますが、残した敵が高速化しやすいため、敵の残数と位置を常に確認することが重要です。

名古屋撃ちほか

名古屋撃ちは『スペースインベーダー』で最も有名なテクニックで、敵弾が当たらない位置を利用して安全に攻撃する方法です。ブーム当時には全国のプレイヤーに広まり、攻略本でも広く紹介されました。現在のバージョンでも通用するケースが多く、高得点を目指すうえで有効です。

レインボーは『スペースインベーダー』で発生する有名な裏技で、特定の状況になるとインベーダーの移動跡が虹のように残る現象のことです。インベーダーをほぼ全滅させて画面内に1匹だけ残した状態で起こる現象です。残ったインベーダーが高速で左右移動するとき、移動した位置のドットが消えずに画面内に残ることで虹のように見えます。ゲーム処理の都合で起こる裏技のため、特定の動作をするだけで自然に発生します。再現するためにはステージの敵を倒す順番や状況づくりが重要になります。

まず、下段のタコの中から1匹だけを残すようにします。低得点のタコは動きが安定しているため残しやすく、レインボー発生の条件とも一致します。タコを1匹残すと、インベーダー全体のスピードが最大まで上昇します。インベーダーは画面の端に到達するたびに下降して反対側へ向かって高速移動します。この高速移動中にレインボーが出現しやすくなります。

レインボーが出る仕組みは、インベーダーが横移動したときの描画が完全に消えず、前にいた位置の残像が徐々に積み重なることです。そのため、画面の端付近で折り返す動作が多いほど色の帯のような残像が伸びていきます。プレイヤーは最後の1匹をすぐに倒さず、動きを観察しながら高速移動を続けさせることで、レインボーを長く出し続けることができます。ただし、インベーダーは高速化すると着弾のタイミングが読みにくくなるため、見とれていると自機が被弾してゲームオーバーになる危険があります。インベーダーが自機のすぐ上の段まで降りてくる前にレインボー鑑賞を切り上げることが大切です。レインボーが発生している間は敵の弾の間隔も短くなるため、トーチカの残り具合や避難位置を意識しながら安全に続けます。

インベーダーが画面の端に近づくときにレインボーが最もはっきり見えます。これは折り返し地点で進行方向が変わり、同じ場所に残像が重なりやすいためです。タコが残っていると移動速度が最大まで上がるため、短い距離でも残像の密度が上がり、レインボーの帯が明瞭になります。

UFO得点法則

UFOは画面上部を横切り、撃墜するとミステリーポイントが入ります。UFOの得点は自機の発射弾数と連動する法則があり、最大得点を狙う場合はショット数を正確に把握する必要があります。ただしUFOの追撃に夢中になると敵処理が遅れ危険な状況になりやすいため、優先順位の判断が大切です。

トーチカ活用

トーチカは序盤の防御に役立ちますが、無計画に撃ち続けると後半に隠れる場所を失います。攻略ではトーチカをあえて部分的に削り、撃ち抜き穴を作ることで、敵弾を避けながら正確に射撃できるようになります。

終盤攻略

残り5体を切るとインベーダーの移動速度は急激に上昇します。特に最後の1体は非常に高速で動くため、焦って連射すると逆に当たりません。左右切り返しの瞬間を狙い、リズムを合わせて確実に撃ち込むことが重要です。

終盤ではトーチカの効果は薄くなるため、画面全体の動きを落ち着いて見ることが攻略の鍵になります。

ミス改善法

初心者がやりがちなミスは、弾を無駄に発射することです。『スペースインベーダー』では1発ずつしか撃てないため、外した時のロスが大きく効率が悪くなります。また端列だけを削ると終盤が極端に難しくなるため、敵の配置バランスを意識することが重要です。

スコア攻略

スコアアタックではUFO得点法則、敵の落下タイミング、列の削り順、トーチカ加工などが総合的に関係します。長時間プレイでは集中力が落ちやすいため、無駄撃ちを減らしリズムを一定に保つことが高得点への近道です。

©TAITO CORPORATION 1978 ALL RIGHTS RESERVED.