アーケード版『クレイジークライマー』は、1980年に日本物産(ニチブツ)から稼働したアーケードゲームで、垂直方向にビルをよじ登り、両手をそれぞれのコントロールで操作するという特徴的な操作性を持つアクションゲームです。

開発背景や技術的な挑戦

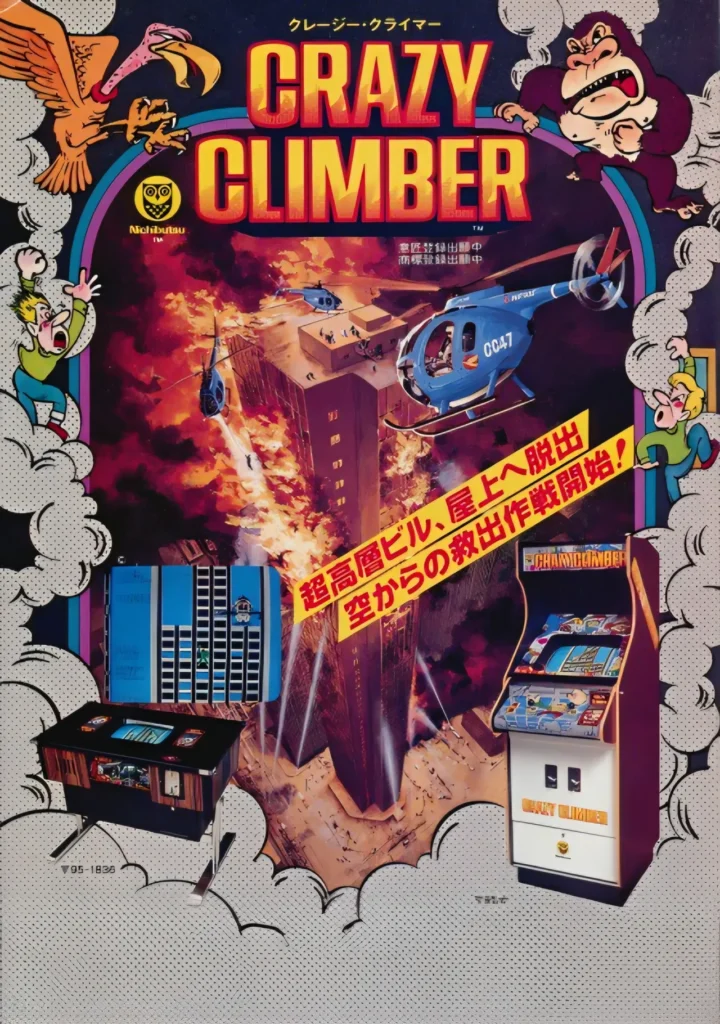

『クレイジークライマー』は、1980年にニチブツ(Nichibutsu/Nihon Bussan)が開発・発売しました。稼働当時のアーケードゲームはシューティングやパズルなどジャンルが限られていた中で、「ビルを登る」「両手を別々に動かす2スティック操作」といった斬新な要素を導入したことが大きな特徴です。操作系としては、左右両手をそれぞれのジョイスティックで操作する2本操作方式を採用し、この操作を筐体に実装する耐久性や反応性を確保することが技術的な挑戦でした。ゲーム中の障害物(窓の開閉、落下物、看板、鳥など)やビル構造の多様性も、プレイヤーに手応えを提供するために逐次設計が見直された点です。

対応プラットフォーム

アーケード版以外にも『クレイジークライマー』は多くの機種に移植されました。1982年にはAtari 2600に登場し、アーケードの2本スティック操作を1本のジョイスティックで再現する形となりました。同じ1980年代にはEmerson Arcadia 2001にも移植され、日本市場で家庭用機によるプレイが可能となります。さらに1986年にはファミコンに移植され、建物の数が4棟から8棟に増加し、新しい要素も追加されました。1993年にはシャープX68000でアーケードに忠実な移植が行われ、当時のユーザーから高く評価されました。1999年にはワンダースワン版が登場し、携帯機の縦長画面を活かした両側操作の仕様が話題を呼びました。以降はPlayStationやPlayStation 2でのアーカイブ移植が行われ、PS2の「オレたちゲーセン族」シリーズにも収録されました。2000年代にはWiiのバーチャルコンソールでアーケード版が配信され、近年ではPlayStation 4やNintendo Switchの「アーケードアーカイブス」シリーズで忠実な復刻が実現しています。このように、各時代のハードに合わせて操作方法や画面比率が調整されつつ、オリジナルの体験を再現する努力が続けられてきました。

プレイ体験

プレイヤーは、スキルとタイミングで操作する必要があります。左右両手のジョイスティックを交互に操作して「腕を伸ばして」「引いて」「登る」ように動かすことで、登攀を進めます。落下物や窓の不意の閉鎖、飛び交う鳥や落下する看板などがプレイヤーの動きを阻害し、非常に初期から難易度が高めに設定されていることが多いです。また、建物の途中で風船(バルーン)が出現することがあり、これを掴むと数階を一気に飛ばせるなどの助けになる要素もあります。各建物を頂上まで登るとヘリコプターが迎えに来て次の建物へ進むわけですが、ヘリに乗りそこねることがあるなど、ご褒美の獲得には正確さや判断の速さが要求されます。操作がシンプルであるがゆえに、習熟度が伸びしろであり、繰り返しプレイすることで物理的な手の動きと画面状況の把握を両立させる楽しさがあります。

初期の評価と現在の再評価

アーケード稼働直後、『クレイジークライマー』は日本で1980年のアーケードゲーム売上で3位に入り、1981年にも売上ランキングに残りました。北米でも商業的な成功を収めています。当時の評価としては、操作の珍しさと垂直登攀という新しいゲーム体験が好意的に受け取られる一方で、難易度の急激な上がり方や繰り返しプレイへの負荷などが批判されることもありました。現在ではクラシックゲームとして再評価されており、「垂直アクション」「両手操作」「操作の技術がプレイヤーに直接反映されるデザイン」の代表例としてゲームデザイン史で重要な位置を占めています。

他ジャンル・文化への影響

『クレイジークライマー』は、「登る/よじ登る」という行為そのものをゲームの主題とした初期の作品の1つです。「プラットフォーマー」の文脈では、ジャンプや横移動中心の作品とは異なり、垂直移動の比重が大きい点で特徴的で、後のジャンル発展にある種の道筋を与えたと見ることができます。また、類似の操作系を持つ後続作が生まれ、アーケード文化の中で「技巧」や「操作精度」が問われるゲームの1つの指標となりました。家庭用移植やアーカイブ版を通じて、昔のアーケードゲームの操作系や難易度をどのように再現するか、あるい調整するかという設計上の課題は後続タイトルにも影響を与えました。さらに、ファミコン版やX68000版などはコレクター市場でも高い価値を持ち、レトロゲーム文化を語る上で欠かせない存在となっています。

リメイクでの進化

アーケード版『クレイジークライマー』のリメイクや続編は後年にいくつか登場しました。技術的な進歩により、グラフィックや音響表現の強化、建物や障害物の種類の拡張、画面回転や縦画面表示オプションなどが導入されました。特にアーケードアーカイブス版では、画面を縦向きに設定できる機能や、ブラウン管風の映像フィルターを通じた懐かしい雰囲気の再現が盛り込まれており、家庭用でも当時の体験を可能な限り再現しようとしています。

特別な存在である理由

このゲームが特別なのは、ゲームデザイン上の「操作の独創性」と「プレイヤーの技術がはっきり見える難易度」が両立していることです。両手を別々に操作するというメカニクス自体がプレイヤーに大きな負荷を与え、そのぶん熟練者には高い達成感を提供します。家庭用版移植や再販の過程で操作系やステージ数が調整されつつも、オリジナルの感触を損なわないよう努力されてきた点も、この作品の価値をさらに高めています。アーケード史において「垂直クライミングもの」の先駆けであり、その後のジャンルにインスピレーションを与えた存在としても大きな意味を持ちます。復刻ファンにとっては、操作感や緊張感、そしてリズム感が今もなお魅力的であり、アーケード文化とレトロゲーム文化双方に刻まれた遺産といえます。

まとめ

クレイジークライマーは、当時のアーケードゲームとしては珍しい操作体系と垂直登攀アクションを中心に据えた作品で、その難しさやタイミングの厳しさ、障害物との駆け引きがプレイヤーに強い印象を残しました。家庭用機やパソコンへの移植、さらに現代のアーカイブ復刻を通じて長く親しまれており、操作デザインやゲーム文化の進化を考える上でも重要な位置を占めています。今日では、ただのレトロ作品ではなく、挑戦的なゲーム設計の象徴として語り継がれる存在です。

©1980 日本物産(Nichibutsu)